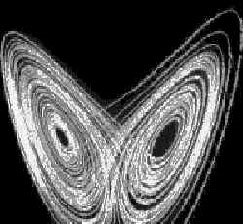

Efecto mariposa

Por José O. Alvarez

Educado dentro de esa rígida concepción cristiana, Orlando Sánchez no se atrevía a saltar barreras ni cuestionar el universo que veía como un enorme reloj suizo. El orden era su faro.

Una noche que fue a quedarse donde los Miranda se estrelló con el caos. Un seguidor de Ilya Prigogine lo mantuvo a raya con el cuento de las "estructuras de no equilibrio" y del "efecto mariposa". La cháchara caótica la alimentaba con marihuana, hongos, peyote, yagé, güisqui, vodka y aguardiente.

Seguidor de simetrías, determinismos e inmutabilidades, Orlando había apoyado sus creencias en Newton y Leibniz en vista que los cimientos de su fe flaqueaban un poco. Estaba convencido como Newton que Dios no jugaba a los dados y como Leibniz de la armonía de lo creado.

Caer de sopapo en las garras de L. C. Vila fue toda una revelación superior a las que tenía en los grupos de oración a que pertenecía donde lograban rozar el paraíso cuando los espíritus se caldeaban con los cantos y alabanzas.

El orden de Orlando no se reflejaba en su presencia personal como el caos tampoco en L. C. El uno comía lo que le pusieran al frente sin miramientos, mientras que el otro se cuidaba de las carnes y las grasas. Las yerbas abundaban en sus recetas. Las comidas preparadas por L. C. eran una delicia para el paladar. Estaba convencido que hombre que no sabía cocinar no sabía hacer el amor.

–Creo que el amor completo es el que se asemeja a la divina trinidad que ustedes los cristianos pregonan.

Orlando paró sus orejas de Bimbo. Por fin L. C. decía algo que se entroncaba en sus creencias.

–Tienes razón –repostaba Orlando–. Ahí desemboca toda la fuente de nuestra creencia: en la Santísima Trinidad.

La ironía de la sonrisa de L. C. ponía en acecho a Orlando. Su mofletuda cara se llenaba de sangre.

–Un hombre con dos mujeres forman la trinidad perfecta, –dijo L. C. revelando el por qué de su sonrisa.

–Eso es degradante –contestó Orlando haciendo resonar la ‘r’ para enfatizar su palabra.

–Un hombre no está en capacidad de saciar la pasión de una mujer –concluyó L. C. de un tajo como el que le daba a las verduras que preparaba.

L. C. vive con dos mujeres y los tres se aman. Orlando es monógamo y, según sus aferrados criterios, el amor es una costumbre que solo la muerte puede acabar.

Orlando imaginó con envidia que no podía igualar los encantos de L. C. que saltaban a la vista. La pasión que ponía a sus palabras hacía tambalear los prejuicios de Orlando quien emulaba con su voz arrastrada el peso de su barriga y su papada.

La tercera mujer entró por casualidad en la vida de pareja de L. C. con su novia. Luego de hacer el amor notaba que su compañera quedaba en espera de más aunque disfrutaba del sexo. Una vez, después de hacerlo, su novia le confesó su fantasía erótica: dejarse amar de una mujer. A L. C. le pareció que esta idea era perfecta y se dieron a la caza hasta que encontraron un corazón gemelo en una de las correrías por las galerías de Coral Gables.

Los dos quedaron prendados de una mujer alta, cuerpo trabajado, cabellos negros, ojos negros y profundos, cejas espesas, sonrisa ancha, boca sensual y en los treinta; atributos compartidos por ellos como si de una hermana se tratara. Una mirada triangular selló el pacto y esa noche L. C. constató que su novia lograba la plenitud.

Orlando escuchaba boquiabierto cómo L. C. ponía sobre el tapete intimidades de su vida.

A pesar de desnudar su alma, L. C. no logró desnudar la de Orlando y supuso que no lo hacía porque comprendía que en su vida todo había sido arreglado, corregido y aceptado con férula.

Posiblemente de niño su espíritu rebelde fue domesticado. Orlando guardó para sí los recuerdos. En casa, la severidad de su padre no aceptaba descarríos y develarlos era un agravio a su venerada memoria. El recuerdo lo golpeó de nuevo al sentir la punzada cuando era puesto en el rincón de la sala arrodillado y con ladrillos levantados en cada mano hasta que no podía con ellos y sus brazos se entumecían de cansancio. Era el castigo mínimo a mínimas travesuras. Las mayores le producían escalofríos con sólo evocarlas.

En la escuela también conoció todos los rincones de los salones de clase. Allí era puesto por no atender, por mirar por la ventana, por pintar o escribir lo que no era.

Por eso Orlando a pesar de su formalidad y precisión, empezó a mirar con otros ojos a L. C. Pensaba que al igual que él, había sido un espíritu libre con la diferencia que a L. C. no le habían puesto freno.

El humo sutil de marihuana que entraba a bocanadas a la casa, aunque L. C. se la fumara afuera, Orlando se lo imaginaba como el aleteo de la mariposa de Pekín que desencadenaba huracanes en California. Ese efecto mariposa se metía por los intersticios de la muralla china construida con tesón por sus ancestros y que Orlando con su estrabismo veía derrumbarse fractalmente para entrar en el reino de la incertidumbre.

0 Comments:

Publicar un comentario

<< Home